Mayte Marichal se enfrenta a la obra cumbre de Armonía Somers (1914-1994)

28 de febrero de 2020

Comienzo a leer Sólo los elefantes encuentran mandrágora. Es la segunda vez que la empiezo. Es el único libro de Armonía Somers (seudónimo de Armonía Liropeya Etchepare Locino, maestra escolar y pedagoga nacida en Pando, Uruguay, en 1914) que nunca pude terminar.

Siempre me fascinó el nombre. El título ya anuncia una imposibilidad, deja por fuera a los lectores del encuentro de la mandrágora, planta divina de raíces parecidas a un humano. Nunca entendí qué significaba eso. Creo que Plinio El Viejo decía que, después del hombre, los elefantes eran los animales más inteligentes. La primera vez que me acerqué a esta novela, hace varios años, me sentí bastante tonta. Es, posiblemente, el libro más difícil que conozco.

Leía muchas veces las páginas iniciales y quedaba en blanco; sentía que su dificultad implicaba niveles interpretativos subterráneos, significados secundarios escondidos en su intrincada sintaxis a los que no iba a poder acceder por burra o por falta de conocimiento o de lecturas previas. Pero ¿qué significa que un libro sea difícil? Esa dificultad es, en gran medida, lo que más me rapta (y me aleja, ocasionalmente) de la obra de Somers, señora pandense que en el mapa de mi imaginación reside en un bosque en el que convive con las figuras humanas de El Bosco, la Santa Solangia, el hermafrodita de Los cantos de Maldoror y la música de Jenny Hval.

Después de un intento nunca finalizado, a lo mejor en esta relectura tenga que renunciar a la idea de entender la dificultad. Leer esa imposibilidad inaugural como posibilidad para suspender la interpretación y la búsqueda de sentidos velados. Dejar que la novela se despliegue ante mí; no explicarla ni aclararla.

29 de febrero de 2020

La novela comienza con una cita: “…Y que los elefantes encuentran mandrágora en el camino del paraíso, según Fray José Francisco LAFFITER”. Busco el nombre en Google. No hay resultados.

El libro cuenta la historia de Sembrando Flores Irigoitia Cosenza, una mujer internada en un hospital porque tiene quilotórax, una enfermedad poco frecuente y muy dolorosa. La paciente se mantiene en estado de espera, aguarda primero un diagnóstico y después la cura; finalmente, se somete a un tratamiento llamado toracocentesis, una punción que aspira líquido de la cavidad pleural. Ella rechaza medicamentos y se entrega a la lectura de un folletín del siglo XIX. La intención de vindicar al género como hacedor de imaginaciones es muy clara; también su parodia. Sembrando Flores lee El manuscrito de una madre: novela de costumbres, de 1872, del escritor valenciano Enrique Pérez Escrich.

Esta novela es, en gran medida, el relato de una persona que no quiere perder su memoria porque perderla implicaría distanciarse de sí misma; por eso, desde las primeras páginas, nada se parece a una novela convencional; no hay un único narrador, la linealidad del tiempo es alterada constantemente a través de juegos con los verbos, Sembrando Flores también se llama Fiorella, o Sembrando Flores de Médicis: nada aguanta una denominación demasiado fija. El nombre de la enferma es el nombre de una novela escrita por su abuelo paterno: la escritura es entonces parte de su identidad y será lo que le permita mantener la unión de su ser mientras se expone a los procesos de extirpación de linfa: la lectura y la escritura son los ejercicios que ordenan y unifican su mundo, despersonalizado por la enfermedad. Para esto, Somers transforma a la voz narrativa en pura percepción. Es como un largo monólogo –o por lo menos no existe respuesta; el lenguaje científico de los médicos no resulta tan convincente para la protagonista como para hacerle contrapunto a la potencia del discurso de Sembrando Flores. No existen los silencios. Por momentos, las palabras y las oraciones se encuentran entre sí de forma misteriosa, casi ilegible. Esa ilegibilidad es la que me lleva a leer una frase más de una vez, volver hacia atrás, pispear páginas adelante para ver cómo continúa desarrollándose ese espacio, donde se expanden todas las experiencias de una vida que se niega a ser perdida. Es una lucha contra el blanco de la ausencia de memoria –y también el de la hoja.

Hacia finales de 1969 la autora sufrió de quilotórax. De 1972 a 1975 se entregó a la escritura de la novela y luego de terminarla se negó a darla a la imprenta porque deseaba que fuera su legado post mortem: ella decía que la obra era su “caja negra”, aunque fue finalmente publicada por primera vez en Buenos Aires en 1986, ocho años antes de su muerte. No es la única coincidencia entre la vida de la autora y su libro: en una entrevista que le hacen en 1990, Etchepare cuenta que su nombre, Armonía, viene de una novela española llamada Sembrando Flores, del escritor anarquista Federico Urales. La escritura será también para Somers testimonio del olvido.

2 de marzo de 2020

Para Sembrando Flores la cura de su enfermedad la tiene únicamente la mandrágora, una planta que le escapa a su destino botánico gracias a su forma y que ha creado un lenguaje propio a lo largo de años. La mandrágora, así como la sintaxis en la novela y también el quilotórax, se desarrolla de forma intrincada, con bifurcaciones que continuamente se exceden y se multiplican a medida que avanza el tiempo.

La mandrágora es una espermatofita, de raíces ofuscadas y hojas rugosas, que precisa bastante humedad pero casi nada de sol. Su recolección es en otoño, sus flores son violáceas y su fruto una pequeña manzana de color amarillo o naranja; no se recomienda su consumo, ni siquiera su manipulación, ya que es altamente tóxica, y puede causar sedación o pérdida de consciencia. Su uso terapéutico es también poco recomendado: es más probable la intoxicación que la cura.

Mi primer conocimiento sobre la mandrágora se lo debo a la lectura, a los 9 años, de Harry Potter y la cámara secreta. En el libro se toma una descripción de la planta que proviene de los herbarios medievales: las raíces de las mandrágoras son formas humanas, femeninas y masculinas, que lloran cuando son extraídas de la tierra; cuando son bebés, sus llantos desmayan, pero si son adultas, matan a la persona que los escucha. Los gritos de la mandrágora son mencionados en varias obras de Shakespeare (Romeo y Julieta, Enrique IV, Otelo), de los hermanos Grimm y de Goethe.

Ya en la Biblia había alusiones a la planta, en especial al fruto. En el Génesis, Raquel, casada con Jacob, no ha logrado tener hijos con él, a diferencia de su hermana y primera esposa de Jacob, Lía, que últimamente tiene problemas de fertilidad. Un día Rubén, hijo de Lía, encuentra mandrágora (llamada “la manzana del amor” por los hebreos, según James George Frazer) y se las lleva a su madre. Lía y Raquel se transforman en rivales y se disputan la planta; finalmente llegan a un acuerdo: Lía le da la planta a Raquel y Raquel, la esposa favorita de Jacob, le permite a Lía dormir con su esposo; gracias a la mandrágora, Raquel da a luz a José, que será el hijo preferido de Jacob. También es mencionada en el Cantar de los Cantares: la mujer mezcla el fruto con las flores de la granada para atraer a su amante.

En la Edad Media la planta tiene muchos significados. En el siglo XVI, los germanos idolatraban como dioses a figuras llamadas alrunes, vocablo derivado de la palabra alemana alraune, que significa mandrágora: aquellos que poseían estas representaciones se consideraban felices, ya que eran amuletos que protegían el hogar contra hechizos malignos, además de predecir el futuro. Asimismo, diversos relatos del folklore germano, y luego varios alquimistas, sostenían que la planta era producida por el semen de los ladrones condenados en la horca, que impregnaba la tierra para posteriormente crear un fruto usado en la preparación de una poción para facilitar la fertilidad. Un conocimiento popular decía que la raíz tenía que ser retirada antes del amanecer de una mañana de viernes de verano, por un perro negro, para ser entonces lavada y alimentada con leche y miel (y en algunas recetas sangre), a fin de crear un homúnculo que guardaría y protegería a su dueño, y además, le daría un canasto de centeno (idea retomada, en parte, por Guillermo del Toro en El laberinto del fauno). Hildegard von Bingen pensaba que el diablo vivía en la planta. Para limpiarla había que sumergirla en agua de manantial durante 24 horas y recién entonces podría usarse en ritos curativos para trabajar contra los deseos sexuales o contra la melancolía, echando la raíz en la cama y diciendo una oración mientras se calentaba.

A la vez que busco otras tradiciones medievales sobre la mandrágora recuerdo uno de los libros más populares de la Edad Media, el Physiologus, predecesor de los bestiarios de los siglos XII y XIII, redactado en griego y de autor desconocido. El libro tiene un catálogo de descripciones de animales, criaturas fantásticas, plantas y rocas, con conclusiones moralizantes y hasta místicas. La edición traducida por Nilda Guglielmi en 2002 y publicada en Ediciones Eneida menciona algo que llama mi atención:

«Existe un animal llamado elefante. No siente la concupiscencia del coito. Hay otro que se llama tragelafo (o elefante rudo). Si desea tener hijos, va a Oriente, cerca del Paraíso. Hay allí un árbol llamado mandrágora. Acude allí con su hembra. Come ésta del árbol en primer término y da de él también al macho, a quien seduce mientras come. Y tan pronto como el macho ha terminado de comer, concibe la hembra en su útero. Llegado el tiempo del parto, la hembra se introduce en un lago y cuando el agua le llega a las ubres, sobreviene el parto y deja caer a su hijo sobre las aguas. Nada éste entonces, se aproxima a las patas traseras de la madre, encuentra las ubres y mama. El elefante, entretanto, custodia a la parturienta a causa de la serpiente, porque el elefante es enemigo de la serpiente. Dondequiera que la encuentre, la patea hasta matarla. […] El gran elefante y su compañera personifican a Adán y Eva. Pues mientras fueron virtuosos (es decir, obedientes al Señor), antes de su prevaricación, no conocieron el coito, ni tuvieron idea siquiera de su unión carnal; pero, cuando la mujer comió del fruto del árbol (la mandrágora espiritual) y dio a comer de él a su marido, quedó grávida de males. A causa de esto, hubieron de salir del Paraíso. Pues, mientras estuvieron en él, Adán no conoció a Eva, según se pone de manifiesto por lo [que ha sido] escrito: y cuando fueron arrojados del Paraíso, conoció Adán a su mujer y ella concibió y dio a luz a Caín sobre las aguas vituperables»

Antonio de Padua decía en sus sermones que los elefantes tenían la virtud de la clemencia y la compasión, porque guiaban a los caminantes perdidos en el desierto. En el fragmento citado, la mandrágora permite la creación. La narradora de Sólo los elefantes… hace su expedición de la mano de su biblioteca, que “constituyen típicos cementerios de elefantes”, como dice en el primer capítulo. Quizás por eso sólo los elefantes encuentran mandrágora.

Suficiente lectura por hoy.

Elefantes encuentran mandrágora hembra y macho en un manuscrito medieval (Bodleian Library, MS. Laud Misc. 247, Folio 163v)

4 de marzo de 2020

Sembrando Flores hace listas con los significados ocultos de las flores (se puede hacer la relación entre el nombre de la enferma y la etimología de la palabra “antología”), presenta una teoría de colores con tonalidades como “el color obispo”, o “el color unicornio”:

“de modo que a no equivocarse conmigo, los pocos colores de los Cuadernos no serán mi vida, apenas si una cuestión operacional de ordenamiento y circunstancias, yo vi todo el color del mundo, el color Sinfonía me enloqueció, el color mástil diferenciado del velamen. El de las cubiertas del pasaporte, el color eternidad, el color del minuto colmado y el del minuto vacío cuando se llevan en angarillas a quien se amó, y ése, el único que es ausencia de color, el de las cavidades negras del espacio descubiertas por Einstein. Y ninguno tuvo primacía, porque el color no es elegido, explota sobre nosotros y tantos no lo ven que los pocos quedamos enamorados o aterrados y a plena boca abierta. Y el color lluvia: éste no era el del agua que es incolora, un misterio, lo que está hecho de algo no conserva su color”.

La narradora se pierde en los detalles, no encuentra forma para reducir su experiencia: el libro, además de expresión del olvido, es testimonio de la irreductibilidad.

6 de marzo de 2020

Los procedimientos médicos a los que se somete la protagonista son los mismos procedimientos que la escritora de Pando hace con la narración. Una pregunta que me surge, pensando mi lectura anterior y comparándola con la actual, es si la novela, en realidad, no le exige al lector nada más que una reinvención de los habituales procesos de lectura: el sentido de la obra no se encuentra cavando profundamente en ella, sino en los gestos y los hilos que entrelaza, desde la afinidad libre y la semejanza, con otras ficciones (literarias, pero también históricas, científicas, personales).

La falta de aceptación crítica a la que inicialmente se enfrentó la obra de Armonía Somers en Uruguay tal vez se deba a que a sus primeros examinadores les preocupó más qué podía o no podía tratar una mujer en su escritura o intentaron ubicarla en una cartografía limitada y carente de justificación: literatura femenina, o rara, el adjetivo más vago de la crítica uruguaya. La obra de Somers excede cualquier categoría de género literario y transforma la cuestión en algo irrelevante, porque deja en evidencia que nuestros mecanismos para domesticar una obra son insuficientes. Es un relato en constante estado de construcción y, por eso mismo, total.

Si pienso en correspondencias de los procedimientos literarios de Somers con otros autores, las primeras que vienen a mi mente son las místicas medievales, quienes encontraban en el encierro en monasterios y claustros su única oportunidad para entregarse al conocimiento y escribir de forma legitimada. En sus pocas entrevistas, dadas en una casona/convento en la Costa de Oro llamada Somersville, Somers ha hablado de sus experiencias escritas como visiones –como en las místicas, esas visiones no deberían ser entendidas como intuiciones ni subestimadas como artefactos o posturas ficcionales: son un tipo de comunicación percibida desde un afuera, desde algo que no proviene del sujeto que escribe. Pero la diferencia entre la autora y las poetas medievales se da en la presencia de intermediarios para alcanzar esa comunicación; en la poesía mística no hay mediadores, lo que permite esa erotización tan común en esos versos. No hay un traductor para su deseo; el erotismo no proviene de una represión, como una mente apresurada podría pensar, sino que en los amantes se descubría el amor divino.

Es interesante que en casi todos los comentarios sobre la obra de Somers aparezca el erotismo como un componente principal, porque en sus historias el deseo es en realidad algo inalcanzable, debido a la aparición de diversos mediadores; en Sólo los elefantes… ese mediador es el folletín (como también lo era para Emma Bovary): su lectura y posterior reescritura fragmenta al sujeto deseante. Por otra parte, si pienso en sus cuentos, las realidades de los personajes de Somers son pornográficas, no eróticas, porque la mayoría no buscan sino la inmediata satisfacción de las ganas.

9 de marzo de 2020

Hay un empeño/obstinación por saturar/asediar.

No es tan fácil para mí leerlo todos los días. La dinámica de la novela está en la mezcla constante de registros: hay conclusiones médicas, cartas, transcripciones enteras del folletín de Pérez Escrich, teorías botánicas, recuerdos minuciosos de emociones pasadas (y hasta futuras), catálogos de libros de una biblioteca, la genealogía familiar de la autora, chismes, historias de espionaje, textos de anarquistas fusilados, digresiones psicoanalíticas, diarios íntimos, largas biografías de personajes reales y ficticios, confidencias y secretos, fragmentos en portugués y en guaraní, dramas románticos y sus respectivas parodias (hay parodias para todo, en realidad), narraciones de la guerra franco-prusiana y de diferentes momentos de la historia rioplatense de la primera parte del siglo XX. No parece existir una valoración especial de unos por sobre otros, todos tienen su reconocimiento; tampoco el relato se estanca en uno, ni roza una intención unificadora.

Somers logra que cada uno de estos discursos funcione en su disposición del espacio ficcional porque, pese a la variedad, los reconfigura para componer la memoria recobrada de Sembrando Flores. La observación reiterativa, la total inmersión en su proceso de recuperación y el salir de sí que ha habilitado la enfermedad permiten el balance entre la pluralidad de voces. Esto hace de Sólo los elefantes… una de las novelas más barrocas de la literatura latinoamericana, por el campo de fuerza que generan los detalles, sus interacciones entre sí y la yuxtaposición de materiales, así como por la afanosa atención a los desplazamientos que transforman las experiencias y percepciones de la protagonista.

10 de marzo de 2020

La dificultad, de la que hablaba inicialmente, es fruto de esa persecución a la memoria. Somers pone a las palabras en contextos diferentes, escapa de los lugares comunes, define para después negar:

«las palabras, entonces, podían ser de espuma, de oro, de barro, y hasta del propio silencio solidificado para rehuir lo inefable. Pero estaban aquellas que dejábamos pasar por alto pues para qué comprometernos con su lastre. Y sin embargo, veníamos ya involucrados en ellas, íbamos hacia sus ardores del significante y el significado como los cometas al sol, aunque ignorando la feroz dependencia».

La narradora deja en evidencia a las palabras, al mismo tiempo que revela la sedimentación de sus significados. En la novela, la constante designificación dificulta la lectura y la densifica. Es un libro agotador, no sólo por su vocabulario; por momentos me extenúa la visión apesadumbrada del acto creativo como dolor y hasta tortura. Pero cuanto uno más avanza, más entra en el laberinto de las asociaciones y Somers se detiene aún más en los momentos de observación: puede estar hasta tres páginas describiendo los actos masturbatorios del compañero de sala de Sembrando Flores. Hacia el final de libro, continúo más por el deseo de ver qué más puede decir esta mujer que por la voluntad de conocer el final de la historia. No me importa saber si Sembrando Flores muere.

Se multiplican las enumeraciones y otras formas de ordenamiento.

12 de marzo de 2020

Sólo los elefantes encuentran mandrágora es, ante todo, una novela de despedida y por eso mismo se puede leer el agradecimiento de Somers a muchas personas: hay menciones, directas e indirectas, a la mitología griega, a Dante, a Leopardi, a Virginia Woolf, a Borges, a las novelas de vampiros, a las novelas de realismo social, a Miguel Hernández, a Felisberto Hernández, a los cuentos de la propia Somers, a Beethoven, a Darwin, a Heidegger, a Freud, a Schopenhauer, a Bakunin, a Miguel Ángel, a Gustave Doré, a Linneo, a Paracelso, todos entran en esta novela. Hasta existe otro personaje, dentro del relato, que inicialmente aparece por fuera: Victoria von Scherrer.

En la edición de 2010 de El cuenco de plata aparece en la anteportada como la encargada de las notas y el epílogo, pero con el avance de las lecturas vemos que es la editora de las hojas escritas que ha dejado Sembrando Flores. La escritura, parecería sentenciar Armonía Somers de forma borgiana, existe porque antes hubo ganas de lectura y mucha admiración.

19 de marzo de 2020

En Career Girls, película de 1993 dirigida por Mike Leigh, dos amigas usan Wuthering Heights como método de adivinación: luego de repetir “Miss Brontë, Miss Brontë” le preguntan quién será el próximo hombre con el que se acostarán, o si se enamorarán pronto, mientras una abre el libro al azar y lee la primera frase que se cruza delante de sus ojos. Decido hacer lo mismo con Sólo los elefantes encuentran mandrágora, porque en su complejidad me gusta verle una perspectiva adivinatoria y misteriosa.

Hoy es el ¿tercer? día de aislamiento social motivado por el hermosamente nombrado coronavirus. En Uruguay los casos aumentan considerablemente cada día.

Miss Somers, Miss Somers, ¿cuándo podré volver al afuera y ver gente?

«Era necesario, pues, hacer algo o reventar, pero algo peligroso como un desafío al poder satánico, capaz de provocar el derrumbe total del mundo sobre la inacabable espera»

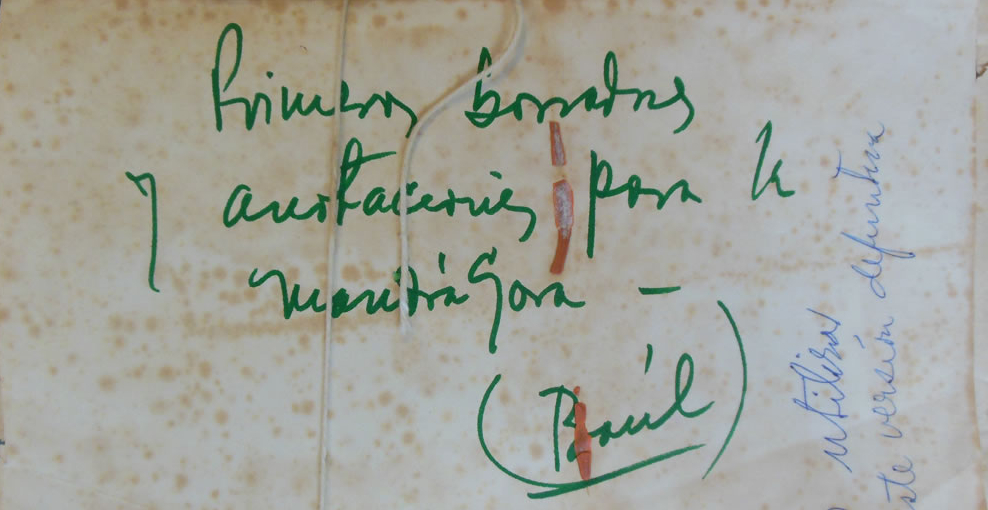

La imagen que acompaña la entrada es la portada de una carpeta con manuscritos de la novela, parte del Archivo Armonía Somers de la Universidad de Poitiers.

Replica a Devolverás la vista a sus ojos extraviados: cinco notas sobre “Los cantos de Maldoror”, del Conde de Lautréamont – Afuera Cancelar la respuesta