Isabel Retamoso recuerda a Al Alvarez (1929-2019) a un año de su muerte

Hay un niño despierto. Hay un niño despierto, aterrado, en el medio de la noche; la niñera se balancea dormida en una mecedora, la boca abierta. A su lado, una estufa con contorsiones de hierro amenaza la bajada del diablo. La oscuridad se extiende por el cuarto, el niño tiembla bajo las sábanas. El tiempo se suspende en la eternidad de lo negro, en esa noche sin fin que parece no irse nunca, que lo acecha, luego de que sus infelices padres se encierren en su piso a escuchar música y a cubrir así el desencanto de su vida en común; luego de que sus hermanas sean arrastradas a las profundidades de la cocina adonde él no tiene permitido el acceso: llega la noche, tapa la gran casa llena de familia y de sirvientes y de soledad y el niño tiembla, aterrado, bajo las sábanas.

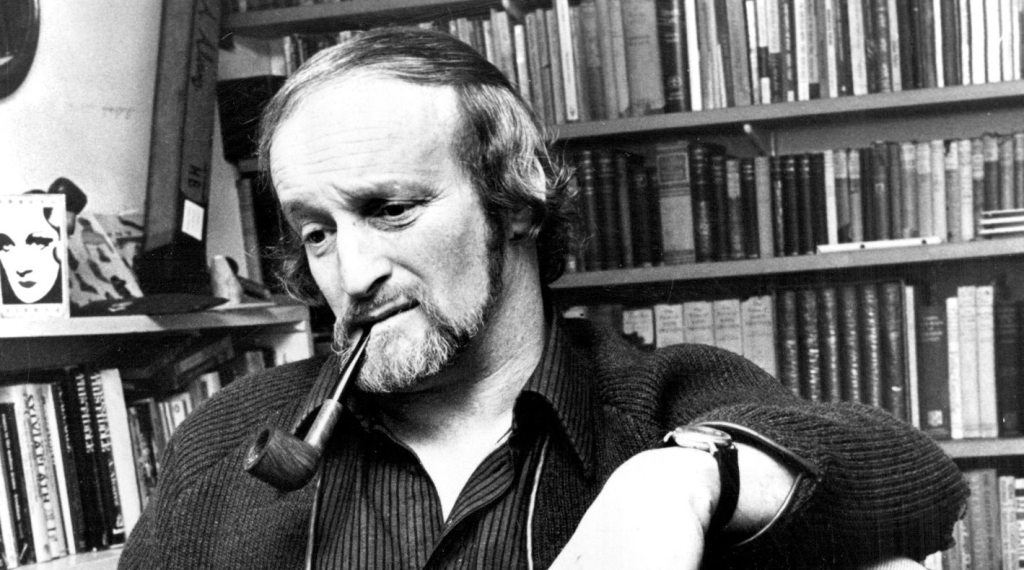

Al Alvarez, nacido en Londres en 1929 y fallecido en setiembre del año pasado en la misma ciudad, fue un crítico literario, ensayista y poeta inglés de origen judío, editor de la sección de poesía del diario The Observer y autor medianamente prolífico. Dentro de sus diversos libros de ensayos, en los que trató desde su adicción al póker hasta de su divorcio, interesan puntualmente dos: su trabajo sobre la noche, Night (1995; publicado en castellano por la editorial Fiordo con traducción de Marcelo Cohen) y The Savage God (1971; también traducido por Cohen y publicado por Hueders).

El niño asustado vuelve. La noche es la siguiente estancia de su vida: todo lo que conoce se vuelve extraño. Las sombras se alargan, las facciones de los rostros se alteran según la iluminación. Alvarez retoma instancias inconclusas de su vida y empieza a trabajar en torno a ellas. Hubo una vez, en una gran casa un poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, una familia de clase media acomodada, una familia sin dudas infeliz, un niño que se presagió moriría pronto y que sin embargo llegó a los noventa años. Una casa donde al caer la noche la infelicidad rezumaba como un motor por debajo de las tablas del piso. Y el niño aterrado un día dejó de tenerle miedo a la oscuridad y se volvió un frecuentador de la noche: no hay punto medio, la entrega o el rechazo tiene que ser total.

Si la primera excusa para escribir Night viene de ese recuerdo infantil, el resto del libro extiende esa experiencia primera a los comienzos mismos de la humanidad. Como si ese miedo de su niñez fuera una forma del miedo primitivo, Alvarez comienza una larga genealogía sobre la historia de las lámparas. Circulan los primeros monstruos de la noche: grandes felinos que atacaban a los protohumanos. Están las cuevas con las marcas de las primeras lámparas de grasa, el impulso romano de normalizar la noche y cómo se dio, con la aparición de las lámparas a gas en el siglo XIX, la reescenificación de lo nocturno y de sus nuevos monstruos: la ciudad alberga en sus rincones prostitutas, mendigos y asesinos, nuevas formas del primer monstruo. Están las sombras alargadas que la luz a gas otorga: un recuerdo a la sociedad victoriana que detrás de la fachada sobria y correcta de su exterior, dentro mismo de sus ideas de prosperidad, se acentuaba la oscuridad: un mundo entero de noche amenazando siempre con salir.

Alvarez toma dos caminos: por uno, una cientifización de la noche en la forma del estudio de los sueños—algo así como un estudio del psicoanálisis no demasiado interesado, fruto de un persona que ha leído mucho y que sabe que el recorrido de la psicología es inevitable para su tema de interés, pero en lo que no quiere hacer demasiado énfasis— y del estudio del acto de dormir en sí, esa rama un poco misteriosa y con rasgos de alquimia de la medicina. Alvarez se detiene aquí, como encontrando dentro de lo específico de las etapas del sueño—donde comenzamos a dormir, donde empiezan los sueños, que tipo de actividad neuronal ocurre mientras dormimos— un lenguaje nuevo, misterioso, algo que parece resonar en la fantasía de poder efectivamente descubrir aquello de nosotros que no conocemos. Porque, siendo el momento del sueño el más solitario de todos, donde dejamos de tener completa consciencia de nuestro cuerpo y a la vez no hay ningún otro que pueda ver el universo creado en nuestras psiquis dormida, se abre el espacio a lo insondable: el verdadero otro dentro nuestro se despliega, aparece en nuestro cuerpo.

Y es aquí donde Alvarez, vuelto una voz externa al momento de narrar la historia de las lámparas o al hacer el recorrido por la literatura y su representación de la nocturnidad —el caso de Coleridge que, luchando contra sus pesadillas, fuente primera de inspiración para sus poemas, termina volviéndose adicto al opio; de los malos románticos forzándose pesadillas comiendo carne podrida (y no logrando ningún producto bueno con ello) y de Philip Roth abrumado por su padre muerto apareciéndose en sus sueños—retoma ese lugar central en su investigación: primero ve cómo la estudiosa del sueño analiza a un hombre con parasomia, es decir, un hombre sonámbulo que se sacude ferozmente cuando duerme, y luego se somete él mismo al estudio, solo para descubrir luego que no solo se despertó más veces de las que recuerda, sino que no hay nada que lance una luz nueva sobre sí. Esas grabaciones y esas marcas de polígrafo registrando sus movimientos neuronales no le dicen nada: la noche sigue siendo lo desconocido.

Porque al fin de cuentas, una de las cosas más interesantes del trabajo de Alvarez no deja de ser su protagonismo total. Night comienza con una corta narración de su infancia aterrada por la noche y un cierto retorno a la casa abandonada donde alguna vez su familia supo vivir rodeada de sirvientes y que cayó en la ruina, y termina con él subido a un patrullero de la policía de Nueva York recorriendo las calles más truculentas de la ciudad para ver esa otra noche, esa nueva noche no erradicada a pesar de los esfuerzos de iluminación eléctrica y la condena de todo lo ilícito: algo que sigue ahí, una ciudad otra viva, latente y con sus propias reglas. Porque la conclusión final del libro, si es que hay una, es que por más que se ha intentado erradicar la noche a toda costa, ese miedo primero a la noche, con la ayuda de la luz eléctrica y esas ciudades-día como Las Vegas, la noche sigue presente, sigue siendo el territorio de lo insondable.

Sin Dios, la muerte se vuelve simplemente el final

Entonces un día conoce a Ted Hughes. Viven cerca, el poeta se le aparece en la casa; acaba de publicar un libro que ha tenido buena recepción crítica y Alvarez siente cierto interés por él. No se vuelven necesariamente amigos, pero se frecuentan. Y conoce a Sylvia Plath, que le resulta, ante todo, una madre. Y luego la lee, y luego Plath y Hughes se separan y luego Plath, como es bien sabido, se mata. Mete la cabeza adentro de un horno y se mata. Alvarez, que en el último tiempo había logrado conocerla en la intimidad frenética de sus últimos tiempos, de producción prolífica y desesperada y desgarradora, está convencido de que el suicidio no fue intencional. A los veinte años, la poeta ya había intentado matarse y el trabajo de su suicidio había sido cuidadoso y casi absoluto: haber sobrevivido fue casi una casualidad. Y sin embargo, esta vez había dejado notas, había pedido ayuda, sabía que iría gente a su casa poco después de meter la cabeza dentro del horno y comenzar el proceso de defunción. Alvarez lo busca en sus poemas: dice que la muerte la va a buscar, cada tanto, que espera reencontrarse con su padre o no, o librarse de él y de su fantasma pero la muerte no la alcanza, que de alguna manera logra evadirla.

A diferencia de en Night, en The Savage God, título que toma de un poema de Yeats, no aborda demasiado el tema de la investigación desde un lado científico. Menciona al pasar textos canónicos sobre la depresión, como el conocido artículo de Freud “Duelo y melancolía”, de 1917, o el trabajo sociológico de Durkheim El suicidio (1897), pero no se detiene mucho en ello. Hace sí la genealogía de cómo el suicidio fue percibido a lo largo de la historia, como anteriormente hace en Night con la relación con la noche y las lámparas; cómo era entendido en la Antigüedad para ser luego condenado como el mayor crimen por el cristianismo casi hasta el Romanticismo, cuando se volvió una suerte de moda romántica tomar arsénico o pegarse un tiro o tirarse por la ventana por alguna decepción amorosa. Toma figuras extravagantes del comienzo del dadaísmo: la más interesante es Jacques Vaché, un excéntrico hombre amigo de André Breton que decidió no querer morirse solo, por lo que un día soleado sirvió a dos amigos una bebida envenenada y convirtió su suicidio en un doble asesinato solo por el gesto de hacerlo. Alvarez hace un recorrido literario: no tanto del suicidio en la literatura sino más bien de la literatura y el suicidio, analizando las obras de autores que se quitaron la vida. Y, al igual que en Night, comienza hablando sobre su relación con Plath y narrando su propio intento de suicidio: qué lo llevó a eso, cómo un día despertó en un hospital luego de un lavado de estómago para expulsar la cantidad desesperada de somníferos que había tomado luego de una pelea borracha con su esposa en Navidad.

Al Alvarez se vuelve figura indisociable de sus trabajos. Los temas surgen de él y vuelven a él: será el gesto para explicar esas pequeñas grietas indescriptibles de su propia vida, esos rincones donde se acumula la tragedia de una existencia larga. Es la larga búsqueda de explicaciones: no es tanto un ensayo sobre la noche o sobre el suicidio o sobre el divorcio, sino sobre aquello que escuece las intimidades inexplicables de su propio ser, las causas del dolor. Algún intento de justificar o puede que tan solo entender los giros siniestros de la psiquis propia: poner esos temas en contexto para generar saber a partir de las preocupaciones más íntimas.

La fotografía de Al Alvarez que acompaña este texto fue tomada por Gregory Noakes en 1972.

Deja un comentario