Por los tiempos de Clemente Colling, de Felisberto Hernández (1902-1964), en la lectura de Francisco Álvez Francese

25 de junio de 2020

Empiezo a leer, en voz alta, Por los tiempos de Clemente Colling, de Felisberto Hernández. Lo leo con Camila y cada tanto comentamos alguna cosa. Lo primero que me llama la atención es la dificultad que supone leerlo así. Es famosa su —por decirle de algún modo— complejidad sintáctica, pero nunca me di cuenta de eso como hoy.

Noto que leyéndolo me tranco, agrego palabras que no están y hasta cambio involuntariamente el orden de algunos enunciados para hacerlos más “correctos”. Enseguida me doy cuenta de que estoy editando el texto mientras lo leo, lo que me dificulta mucho entrar en él. Por otro lado, si respeto las comas —“Donde nunca podía ir nadie, era al fondo”, “Aquella tía lejana, se llamaba Petrona”, “Casi no tendría objeto, llamar aparte a una de esas personas”— la lectura se vuelve rara y por momentos veo que ya no sé cuál es el sujeto de la oración o a qué refiere la larga parrafada salpicada de punto y comas y dos puntos que me parecen antojadizos. En este sentido, hay momentos realmente extraños, como cuando termina un párrafo corto, en el que la palabra aparece cuatro veces, así: “la anciana decía muy vagamente la dicha que sentía de que existiera en el mundo aquel ser: el político”.

Para mí, que desde siempre leo prácticamente cada texto que escribo en voz alta para mejorarlo, esto se me hace un poco pesado.

Hablándome de un escritor nuevo, a quien no conozco, Ramiro me dice, no sin cierto desdén amistoso que “Es muy bueno en términos de cosas que te gustan a vos” y completa “Como el estilo y esas frutas”. Yo acuso recibo y me río de mí mismo, y también de Ramiro, un estilista enclosetado, pero algo de razón tiene. En estos días me lancé a la lectura de À la recherche du temps perdu por primera vez en francés y no puedo evitar hacer comparaciones, que además se disparan en varias direcciones. Hablar del estilo de Proust es casi una banalidad a esta altura, así que no lo haré, pero como han notado prácticamente todos los que han estudiado a Felisberto, por distintas que sean sus prosas, los dispositivos narrativos son muy similares.

Más allá de esto, esta molestia de la puntuación me lleva a notar otra cosa que parece evidente: manchas por todas partes en la página que detienen la lectura.

La primera vez que aparecen las comillas es con una palabra francesa (ralentisseur), a las que siguen variados ejemplos, en muchos sentidos:

- hay lugares de pocas “modificaciones” en las quintas

- encontrar un dibujante “original”

- Y ésta llamaba a aquéllas “las del chistido”

- Después nos acostumbramos a aquel “tótem” familiar

- a quien llamaban “El nene”

- al encontrarse frente a una puerta con un letrero tenía miedo que fuera la “prevención”

- aquella broma había quitado todo el efecto a “la obra”

- Se reía siempre de las longevas, parodiaba a una de ellas poniéndose “dura y fruncida”

- al estar entre personas “instruidas”

- alguien decía “degolladas”

- respondía a su propósito de no hacer “papelones”

- siempre andaba corriendo y “hecha una chiva”

- Tal vez nunca haya pronunciado la palabra “estético”

- Y todo esto sintetizado en la palabra “papelón”

- Clemente Colling era conocido por “El organista de la Iglesia de los vascos” o “El ciego que toca en los Vascos”

- etc.

Este trabajo con la cita revela una preocupación por el modo de decir. En general se trata, en efecto, de alguna forma de lo que la lingüista Jacqueline Authier-Revuz llama «representaciones del discurso otro», que se deriva de la posibilidad del lenguaje de referir a sí mismo (lo que Jakobson nombró como función metalingüística). En el relato de Hernández, en el que la memoria ocupa un lugar central, algo impulsa al narrador a recuperar esas «voces» del pasado desde sus particularidades, sus usos peculiares de la lengua, pero también hay, como parte de una voluntad casi ensayística de narrar la experiencia estética, un uso de una doble inflexión, en la que la palabra parece despegarse del fluir normal de la prosa por su especificidad, como en el caso de «tótem».

En sus distintas modulaciones, con estas representaciones del discurso otro lo que se pone de manifiesto es un pliegue de la palabra sobre sí misma. Así, Hernández se muestra ante todo preocupado por el decir: los diferentes enunciados que introducen estas palabras ajenas, en efecto, lo que hacen es volver la atención sobre la escritura misma, como en otra manera me sucede con la misma puntuación, siempre al límite (o del otro lado) de la «corrección».

28 de junio de 2020

Vamos leyendo de a poco. Yo estoy con otros libros y sólo leemos juntos, así que el relato se hace esperar. Esta vez lee Camila, y yo escucho. Ya me habitué al ritmo, a la música de Felisberto, y puedo entender su lógica interna, dejarme llevar por esos sonidos.

El narrador habla de los distintos acercamientos al arte, de la experiencia estética aislada del resto del fluir de la vida. Y habla de poses, y cuando habla de poses vuelven a mí esos fantasmas, los signos que habitan la página y la dejan expuesta, el esqueleto de la prosa. La pose, parece explicarse, significa casi sin tener contenido, como cuando uno piensa que alguien dice algo a través de su manera de acercarse al arte, pero no está en realidad diciendo nada, sino haciendo un eco de otra cosa.

Entonces todo se vuelve, en el relato, un análisis de gestos, de dicción, de estilo. A través de una frase (y no solamente de la frase en sí, sino el modo de decirla), el narrador protagonista hace una disección de Colling, lo analiza hasta encontrar algo que considera esencial y que se transmite a través de ese conjunto de ruidos que dice “La semilla está; pero hay que cultivarla”.

(Diría que el punto y coma a mitad de la frase, elección curiosa, también dice mucho).

Y luego hay un retorno sobre el centro mismo del cuento, que parece ser la relación del narrador con el arte, en este caso la música, pero también la experiencia estética en un sentido más general. Nótese, de hecho, de qué maneras se modula la palabra misterio en un breve conjunto de oraciones:

Sé que en los primeros momentos empezaban a ser misterio, detalles insignificantes, tal vez demasiado físicos, objetivos; ¡pero eran tan extraños, tan desconocida la historia de aquellos movimientos! Sin embargo, después yo los haría coordinar muy bien con mi manera de suponerme otro misterio: el de su ciencia. Pero mi ignorante atrevimiento no llegaría al extremo de coordinar otros misterios: el de cómo serían todos los sentimientos que manejaban aquella ciencia. Ni sabía —y hallaba placer en no saber— qué misterio habría en cada ser humano puesto en el mundo —en un ser humano como Colling, por ejemplo—; qué misterio me sorprendería primero, cómo sería yo después de haberlo sentido, o qué le pasaría a mi propio misterio.

Y ahí, otra coma extraña, desplazada, pero entonces la reconstrucción de una manera de decir, de una forma de pronunciar las palabras, en este caso el apellido extranjero, que algunos dicen a la inglesa (Colling entre ellos), otros a la francesa (“Mesié Colén”) y otros, risiblemente, a la rioplatense (“Coyinj”). Y ahí, en ese nombre con sus variantes, se esconde una vez más un signo de este personaje, tan admirado como gracioso y vulgar.

Porque podría haber varias formas de entender el cuento, pero una es como la investigación sobre la llegada del arte entendido casi como lo sagrado y sobre quien hace las veces de sacerdote. Colling, el pianista ciego, funciona efectivamente como quien descubre al narrador un mundo más allá, pero él mismo es un ser bastante afectado. A pesar de eso, esa afectación, esta carencia (como puede pensarse que es su propia condición de ciego), le da una posibilidad extraña de conocer lo radicalmente diferente.

1 de julio de 2020

Ahora leo solo, para mí.

El narrador, ese narrador en primera persona que como el de la Récherche no tiene nombre, hurga en el pasado para sacar algo vivo, ya sea a través de la voz o los gestos de esos hombres y mujeres que marcaron su vida. El por los tiempos de… determina así la época que gira en torno a la figura del profesor de piano, que aparece con toda su corporalidad ante el narrador y nosotros. Dice:

Yo ya sabía de memoria cómo era su mano atajando la tos, cómo eran de gruesas las ligaduras negras que tenía al borde de las uñas, y todo esto estaba lleno de un inmenso encanto de ver; y tenía encanto el recordar esas mismas tardes cuando el sol iba dando en aquella sala, en el ambiente misterioso que hacían ellos; y los reflejos tenían un sortilegio y un sentido de la vida que después nos haría pensar que todo aquello parecía mentira, una mentira soñada de verdad. Y cuando más lejos se iba el sol, más sorpresas de manchas, no sólo sugiriendo o recordando las formas que se habían visto hacía un instante, sino también los colores y el sentido de los objetos que se iban cobijando de sombras

Ahí se ve el procedimiento Felisberto en toda su complejidad de subordinadas, de conexiones endebles que parecen siempre a punto de ceder pero se afirman unas con otras a través de esos signos de puntuación que parecían tan caprichosos pero dan en toda su complejidad una respiración al texto, algo que es eminentemente propio y que no corresponde en absoluto al azar, al apuro, al descuido. Junto al recuerdo está ese sueño de verdad que da mentiras, y al otro lado, también, la imaginación ligada a la literatura:

pensaba en el goce de estar en la noche, después de acostado, recibiendo el ala de luz de una portátil de pantalla verde que diera sobre un libro en que uno leyera y tuviera que imaginarse color, una escena en los trópicos, con mucho sol, todo el que uno se pudiera imaginar, sobre las montañas y sobre todos los verdes de la selva.

En la luz de la noche, sobre el libro, la lectura antes del sueño que de algún modo prolonga el sueño, esa facultad creadora marcada por el color, siempre mencionado como en una vuelta a lo que el narrador tiene, la vista, y el maestro no.

En relación al gesto, a esos «primeros planos» visuales y auditivos que dan una personalidad entera como por metonimia —“(La tos, la mano, las uñas.)”—, está entonces el hablar de Colling, marcado por su acento extranjero y sus errores de francés —“Yo te voy a aprender a ser delátor”, dice, confundido por el doble significado del verbo apprendre—, que también dibuja un deambular social cuando se expande a otros personajes, a otras situaciones. Cuando va a buscar al maestro a uno de sus conventillos, el narrador da cuenta de una conversación en la que se condensan estas complejidades de registro y se esbozan no sólo los rasgos de quien habla en el relato, sino también del narrador:

—¿Aquí vive el maestro Colling?

—Aquí no vive ningún maestro.

—¿No lo habrá visto pasar con un lazarillo?

—¿Con qué se come eso?

—Es el botija que acompaña a un ciego.

—Ah, el ciego. Aquella pieza. Una antes de la del fondo.

Llamé con los nudillos. La mujer me gritó “entre”, con voz y gesto que parecían una síntesis de “dejáte de cumplimientos y entrá; ya con lo del lazarillo me quisistes tapiar”.

El humor de la escena, puramente lingüístico, se sostiene sobre el diferente sentido que los personajes dan a las mismas palabras: Colling, que para el narrador es un «maestro» (en varios sentidos, tanto por su admiración como por el rol que cumple en tanto profesor de piano), es un mero vecino para la mujer, que tampoco sabe qué es un «lazarillo» (supone que es una comida). A través de ese malentendido, el narrador utiliza una forma coloquial, «botija», para ofrecer una definición rápida, fácilmente comprensible, creada para su interlocutora. Así, cuando ella se dirige a él lo trata de usted, aunque el espíritu de las palabras, según la traducción voseante que hace el narrador, pareciera ser otro.

El problema del lenguaje, que se vislumbra ya desde el principio a través de la proliferación de comillas, revela su carácter central, no sólo en su capacidad de dar cuenta de «la persona» de aquellos que ya no están, sino también por su materalidad misma. En efecto, no sólo cuando cita el narrador hace un uso particular del lenguaje, sino que su relato es siempre un trabajo con el nombre. Un ejemplo de esto es en una de las descripciones de Colling, cuando lo ve en su cuarto por primera vez:

Cuando echó humo por la sombra que tenía debajo de la nariz y tosió, la mano que sacó el reloj —y la que me había acostumbrado a esperar de ella sorpresas melódicas— fue para abajo de la cama y sacó un balde hecho de una lata de kerosén. Allí escupió. Pero la gran sorpresa fue cuando de pronto se sacó toda la frazada rosácea —digo rosácea por decir algún color— y se paró al lado de la cama.

En ese espacio oscuro y nuevo, en el que el narrador está en desventaja otra vez frente a su maestro ciego, las palabras «comunes» parecen no dar cuenta de la experiencia de descubrimiento: así, boca se convierte en la sombra que tenía debajo de la nariz, la lata de kerosén es, por el uso que le da Colling, un balde, y la frazada, de color ambiguo, se vuelve rosácea. Las palabras, entonces, muestran su carácter siempre inestable y revelan la fragilidad de los conceptos mismos de sinónimo, metáfora, etc.

Hablando de la conversación de los otros, buscando esas palabras «mejores», el narrador muestra que lo que hace es volver sobre sí mismo:

Al revolver todas las mañanas en los recuerdos, yo no sé si precisamente manoteo entre ellos y por qué. O cómo es que revuelvo o manoteo en mi propia vida, aunque hable de otros. Y si eso hago en las mañanas, no sé qué ha pasado por la noche, qué secretos se han juntado, sin que yo sepa, un poco antes del sueño, o debajo de él.

Hay algo que habla más allá de la voluntad, más allá del narrador:

Otras veces pienso que si me ha dado por escribir los recuerdos, es porque alguien que está en mí y que sabe más que yo, quiere que escriba los recuerdos porque pronto me iré a morir, de no sé qué enfermedad.

En ese sentido, lo que recuerda parece ser una cosa autónoma, que tiene casi como instrumento al narrador: la lengua que se busca desde el principio. Así, frente a Colling el memorioso, aparece el narrador, que anda a los golpes entre las palabras de su maestro:

De pronto, mientras Colling hablaba, me di cuenta que me había atrasado en su relato y corría detrás de sus palabras dando traspiés y tratando de alcanzarlo. Entonces tenía que acudir al recuerdo reciente de sus palabras, cuando todavía no habían terminado de grabarse ni habían empezado a hacerse recuerdo. Y me daba fastidio tener que correr detrás del rastro, de las huellas frescas que iban quedando en la memoria; y me veía ridículo atrapando el eco y revisando apresuradamente su contenido

El tiempo, la memoria, son materiales que se almacenan en un sitio concreto, que el narrador describe como una vitrina. Cuando menciona la Manchuriana de Colling, habla de reliquias y da cuerpo (en forma infantil) a la música:

Colling había puesto aquellos muñecos —los novios de la boda y los cosacos— en una vitrina con telas de araña y todo estaba lejísimo, en su juventud. Y él no sabía que estaba lejos y con telas de araña; y vivía con aquel tiempo encerrado; y como se comunicaba con nosotros, él creía que vivía ahora. Pero seguía viviendo ahora con aquel tiempo de antes encerrado. Sabiendo poco uno de otro, nos entendíamos muy bien; pero vivíamos tiempos y vidas distintas.

En esa frase, creo, que está en la página 202 de la edición de El cuenco de plata de la Narrativa completa, se condensa mucho de este relato y de varios otros de Hernández. Eso que se adivinaba en su conversación con la mujer para la que lazarillo era una palabra «refinada» se pone en esta parte de manifiesto: esas vidas, que se cruzan en instantes más o menos fugaces, son tan otra cosa como la palabras que (no) comparten los personajes. Recuperar los tiempos de Clemente Colling es entonces una tarea imposible, porque ¿cuáles son? y ¿en qué sentido son los mismos que los del narrador, o de las longevas, o de Petrona, o el de Saint-Saëns?

Es en ese intentar donde se encuentra, parece decir el relato, la literatura.

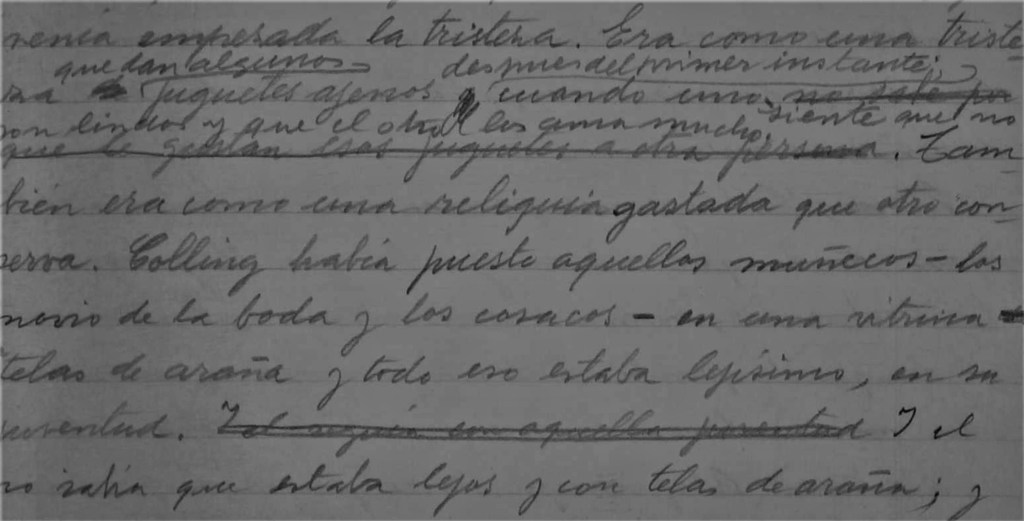

La imagen que acompaña la entrada es un detalle de una de las páginas de un manuscrito del relato que forma parte del acervo de la SADIL, FHCE, Universidad de la República (Uruguay).

Replica a Historia de lo que pudo ser: sobre “Shirkers”, de Sandi Tan – Afuera Cancelar la respuesta