La Banda Oriental, matriz de lo que conocemos como Uruguay, aparece para Amir Hamed en su libro Orientales (1996; 2010) como frontera políglota, espacio intermedio, zona blanda, negativa, inestable interregno abierto al mar y dramáticamente escindido en su territorio. De hecho, si el siglo XIX está marcado por la violencia revolucionaria, por la guerra civil y los levantamientos del campo contra Montevideo, «la producción literaria y cultural comienza el siglo XX» igualmente «en estado de emergencia y en estado de sitio».

El sitio se convierte en un tema estructurante para la literatura nacional, que dará múltiples ejemplos de escritores «extraterritoriales», para utilizar el productivo concepto acuñado por George Steiner. En la dicotomía afuera/adentro —de límites porosos, siempre cuestionable— se puede cifrar por eso un origen y un destino de las letras uruguayas. Es, como recuerda Hamed, de un lado de los muros que Bartolomé Hidalgo compone los primeros poemas gauchescos republicanos y es del otro que Francisco Acuña de Figueroa se deja infectar por esa nueva forma poética, primera de las lenguas literarias americanas; es en el asedio a la ciudad, durante la Guerra Grande, que nace Isidore Ducasse, conde de Lautréamont, que morirá en la París rodeada por los ejércitos de Prusia, y es esa campaña sublevada la que recorrerá Richard Lamb en la novela de William Henry Hudson. ¿Qué es la Torre de los Panoramas de Julio Herrera y Reissig, se pregunta Hamed, sino un blindaje, un insilio, un afuera que se erige en el centro de la ciudad?, ¿qué es la “isla de los cánticos” en la que habitó María Eugenia Vaz Ferreira?, ¿cómo leer la salida del mundo de Horacio Quiroga? El ensayo que abre el volumen se hace todas estas preguntas a la vez muestra la línea roja que atraviesa estas obras y también otras: la de Susana Soca, que se pone a escribir versos en la París ocupada por los nazis, y la de Jules Supervielle, que confiesa a José Pedro Díaz sentirse precisamente «sitiado» por la lengua española durante su última estadía forzada en su país de nacimiento; la de Felisberto Hernández, que comienza a armar su proyecto literario publicando en pequeñas ciudades del interior mientras las recorre con su piano; la de Amanda Berenguer, que sueña «encuentros extramuros» con Ducasse; la de Armonía Somers, fabulando bajo seudónimo desde la torre del Salvo, ya para ese entonces remanente de un futuro que no pudo ser.

En Orientales, Hamed traza un mapa particular sobre la historia oficial, más allá del canon, evadiendo inexactas e imprecisas categorías como «raro», de inmensa fortuna en los corredores del periodismo y la academia, o epítetos burlescos como «torremarfilismo», utilizado por críticos de diversa procedencia ideológica para denostar el trabajo supuestamente evadido de algunos de los más potentes poetas que dio el país. «Los muros de Montevideo», argumenta, «son una mampara que devuelve los desafíos, que parte el cuerpo. Hay orientales de uno y otro lado, hay argentinos también, en cada reborde. Pero en Montevideo, por tradición, reside la lengua extraña». Esta lengua extraña produce una literatura nueva, plagada de transformaciones, metamorfosis: una vez más Lautréamont, Supervielle, Hernández, o Delmira Agustini, que le exige a su musa ser «águila, tigre, paloma en un instante». Pero eso no es todo: no alcanza la transformación proteica («Reformarse es vivir» es la famosa máxima rodoniana): también el cuerpo se viste y desviste, se traviste, y toma las ropas del pastor ático o el gaucho para entonar su canto póstumo.

En esta tensión, Uruguay aparece como un país que no termina de cuajar. Si Argentina tiene el Martín Fierro, de este lado del Plata, argumenta Hamed, solo tenemos «la mala resolución de Zorrilla», el Tabaré (1888). «El Uruguay moderno», entonces, «se vertebró sin su elogio monumental del payador». Aquejada de positivismo, la sociedad uruguaya se construye en función a un mito que nunca se consolida: paradigmático es, por eso, lo que sucede con Herrera y Reissig, a quien «Si bien la calidad de sus versos lo sostuvo como uno de los clásicos uruguayos», afirma Hamed, «la insistencia racional de [José Enrique] Rodó y del batllismo no logra recuperarlo en su plenitud». Los mayores escritores de la tradición nacional, escribiendo por fuera de ella, se vuelven aberrantes, ilegibles: la crítica, la historia literaria, los planes educativos, no pueden hacerlos entrar en una narrativa que se desarmaría al integrarlos plenamente, y los secciona, los desintegra, los relega al gueto de los «raros». El fundacional gesto de Ángel Rama, que establece una ruptura en la tradición (por un lado, la historia «natural» del realismo; por otro, un linaje de transgresiones, un paradójico proceso hecho de excepciones), es el error original que intenta corregir Hamed:

La rareza es apenas un resultado de la falta de explicación. Tratar de dar cuenta de ese lugar o “tierra”, por lo tanto, ayudará a restarle a los escritores ese calificativo ominoso —en el sentido freudiano— y a acomodarlos en un nuevo margen, desde el cual su obra adquiera una renovada legibilidad.

Para esto, en la época del «fin de los relatos», Hamed se pone a relatar. Establece una historia sin caer en la mera periodización, ordena sin simplemente agrupar en generaciones. Su guía son fuertes intuiciones, símbolos que le permiten volver legible lo ilegible: la nocturnidad de algunos poetas frente al carácter solar de otros, el sitio y el exilio, aparecen como ejes, espacios recurrentes, y la multiplicidad de lenguas, la hibridación, son constantes que marcan a fuego su lectura de las poéticas nacionales. La literatura, entonces, se modela a partir de fuerzas contrapuestas: «En Valéry el nocturno, como en La joven parca, convive con un costado solar y argumentativo. Este costado lumínico lo volvió en Uruguay una influencia cuyos filamentos se pueden rastrear desde las traducciones que le ejerciera Emilio Oribe»: de este modo, el poeta francés se vuelve

un punto de inflexión exógeno y estrategia de la poesía uruguaya previa a la generación del 45, para despegarse de la nocturnidad avasallante de Herrera. Luego, algunos poetas, como Amanda Berenguer, quien en 1945 publica su Elegía por la muerte de Paul Valéry, habrían de regresarlo a un umbral de claroscuros.

La traducción, el trasiego de lenguas, se vuelven centros cardinales de una literatura hecha en territorio mestizo. Frente a la «luminosidad solar de la ciudad-estado» uruguaya, la poesía encuentra dos puntos de fuga que producen las lenguas nacionales: «el mar de Lautréamont y su París, por un lado, y la “tierra” o terruño en que se va convirtiendo la decimonónica y salvaje “campaña”». De estos vectores surgen la gauchesca, el lunfardo del tango, que hibrida las lenguas de los llegados de los márgenes de Europa por el puerto, la traducción como desahogo y procesamiento de la alteridad. Así, en la lengua pervive la historia más allá del discurso oficial: como en un rapto, Hamed persigue la sonoridad de la «ch» indígena, tan predominante en el habla latinoamericana, hasta Lautréamont y la hace llegar a la poesía de Roberto Echavarren.

La dificultad de incorporar estos escritores nocturnos al discurso nacional, argumenta, es constitutiva de la arielización racionalista. La luminosidad del símbolo, podría agregarse, impide incluso leer las áreas más ambiguas del propio Rodó. En este sentido, para Hamed, «cada uno de los autores aquí estudiados debe ser entendido como un momento de una cadena expansiva e interminable», porque Orientales produce una narración que no solo incluye estas «anomalías», sino que además le permite leer a sus contemporáneos: Eduardo Milán, Echavarren, Eduardo Espina, así, no aparecen ya como mónadas o mutaciones aisladas, sino como partes de un linaje que comienza con Bartolomé Hidalgo, Delmira Agustini o el Herrera más mallarmeano y pasa por Marosa di Giorgio y Circe Maia. Estos extraños se convierten de este modo en parte de un discurso perfectamente articulado que llega hasta hoy, hasta el hoy desde el que se escribe el libro, pero también hasta este hoy más inmediato.

Por eso, es posible estirar el pensamiento de Hamed, utilizar sus ideas para seguir pensando la literatura uruguaya, su incitante manera de polemizar con la historia literaria, de tensar los límites de sus categorizaciones y ejercer una crítica verdadera, intentando leer en clave de Orientales a dos poetas más recientes, que publicaron sus primeros libros en los últimos años. Se trata de Leonor Courtoisie, cuyo Todas esas cosas siguen vivas apareció en 2020, y Carolina Silva Rodé, que publicó Buenas noticias al año siguiente.

Basta, ciertamente, fijarse en unos pocos momentos de la poesía de ambas para percibir algunas de las zonas propuestas por Hamed en su fermental ensayo. Desde su trabajo como dramaturga, narradora y poeta, Courtoisie ha tomado, decididamente, una postura que resuena en efecto con el irracionalismo constitutivo de buena parte de los poetas estudiados por Hamed. Irse yendo (2021), su primera novela, parte de una escena fundacional: «Las raíces están destruyendo los cimientos de la casa», afirma escuetamente la narradora en primera persona. La integridad de la casa, una casa montevideana típica, es puesta en riesgo, como la salud mental de su madre, por un árbol que busca expandirse, abrirse camino entre las baldosas y el cemento. El mundo natural irrumpe así en la vida urbana, en el centro de una manzana céntrica, y la hace de algún modo invivible.

La destrucción de la estabilidad montevideana, el ataque «bárbaro» que sitia la ciudad, tiene, sin embargo, otros nombres en la obra de Courtoisie: especulación inmobiliaria, capitalismo, progresismo. La ciudad aparece ocupada, invadida, pero por el abandono: «La vida se fue dando así», dice la narradora:

digamos que la vida me pasó por encima y me fui quedando. Dejarse estar también es un deporte y debería ser considerado como tal. Es un entrenamiento forzado despertar un día y darse cuenta de que una es todo lo que nunca quiso y está en el lugar donde no quiere estar, pero no sabe cómo salir del sitio ni del círculo.

La amenaza para la madre viene, se nos avisa luego, de un gomero, de nombre latino «ficus elastica», nativo de Asia, de las auténticas Indias. Courtoisie intenta el mito, pero falla:

Dicen que los gomeros son de la misma familia que las higueras y dicen que las higueras son puertas al infierno. Pero el árbol que ha hecho que mi madre diga que si no lo cortamos se suicida no es una higuera, es un gomero simple. […] No recuerdo cuándo lo plantaron pero me gusta pensar que allí estuvo siempre

Ese «me gusta pensar» remite al principio nostálgico de la literatura uruguaya: «La invención de un origen», recuerda Hamed citando a Eduardo Milán,

podría pautarse por un llanto por lo que podría haber sido. Pero para eso hay que transigir con la posibilidad del mito. Y el pensamiento lógico cartesiano, tan afecto a la realidad poética uruguaya, se niega a admitir mitos. A los verdaderos escritores uruguayos les quedan dos salidas: el exilio interior —Herrera y Reissig, Felisberto Hernández— y el exilio exterior —Juan Carlos Onetti—. En medio de la alternativa adentro-afuera subsiste el pasmo, el insondable misterio, el asombro total de que el Conde de Lautréamont y Jules Laforgue hayan nacido precisamente allí, hayan abandonado el país adolescentes y muerto muy jóvenes y prácticamente a la misma edad en Francia. ¿Qué es esa extraña tierra —llamada por el inglés William Hudson «la tierra purpúrea»— que cuando no mata a sus escritores adentro —matar es una metáfora de callar— los persigue hasta matarlos fuera?

Esta nueva-nueva Troya todavía encierra y mata.

La escritura de Courtoisie despliega ese replegarse como estrategia discursiva. En esa imposibilidad de hacer mito, la poeta busca habitar el espacio intermedio, la zona de nostalgia entre lo urbano y lo rural, tensado por una lengua nacional partida:

El día del accidente

mi madre me mandó

un link con un video

de Montevideo comm

Sí, lo miré

Vi cómo el flete se te hacía guasca

contra un bondi

en el Corredor Garzón

Guasca,

esa palabra

me la enseñaste vos

El poema breve, dedicado a un primo muerto, revela la detención, casi una delectación verbal, en el hecho sangriento: el portal de noticias sensacionalista, que comparte el hecho en video; la descripción de lugar y espacio: el Corredor Garzón, otro fracaso del progreso; el «flete» y la «guasca», polisémicas palabras consagradas por la gauchesca —«No se corte, déle guasca, / Siga la conversación», dice Contreras en uno de los diálogos patrióticos de Hidalgo. Como «tira de cuero crudo», indispensable para el gaucho, lo describe Roberto J. Bouton en La vida rural en el Uruguay: venida del quechua /waskha/, la palabra se metamorfosea. Del trozo de cuero pasa a ser, como recuerda Acuña de Figueroa, uno de los nombres del carajo (“El vergajo; la guasca, y mango / el tarugo, el lenguado, y la banana / el pito, y el vitoque… es cosa llana / que equivalen al chocho, y al zanguango”, escribe el autor del Himno Nacional), y de su uso como látigo o fusta, se extiende metafóricamente para significar ese destruirse que evoca Courtoisie. La palabra entra dialógicamente: es la voz del muerto que responde, del más allá.

De clara impronta citadina, la poesía de Courtoisie se impregna de un lenguaje de origen campestre que muestra la fractura, el daño original de la literatura nacional. «Los poetas “negros y ciclónicos” del siglo veinte», dice Hamed retomando una metáfora de Pablo Neruda, «son inseparables de esta nostalgia, producto de la retracción del cuerpo gaucho que nunca fue blanco certero de la épica». El cuerpo muerto, en todas sus variantes, ocupa un lugar central en la poética de Courtoisie, que es también una elegía:

Están desapareciendo la ciudad en la que nací y ahora es la ciudad en la que vivo aunque no la elija. Ya no puedo ver las copas de los árboles de la otra calle ni el río que apenas se asomaba entre las azoteas a lo lejos. El atardecer es un acontecimiento estéril. Los días pasan más rápido porque quiero que terminen.

Un tipo diferente de nostalgia mueve los versos de Carolina Silva Rodé, que con su primer libro se pliega a la tradición de uruguaya de la fuga: no mira a París, sin embargo, sino al cosmos. Si la luna aparece como punto de escape para Laforgue, para la diablesca ensoñación herreriana, Silva Rodé plantea un evento galáctico, un ataque alienígena, es decir, una situación de sitio marcada por el combate singular, acaso soñado, con extraterrestres. Su poesía se hace de duplicidades: «los marcianos nos dijeron / no hay tal cosa, no hay marcianos, / no hay nada de qué preocuparse». Si Hamed hablaba de la transformación del país en paisaje, Silva Rodé configura un espacio ideal en el que conviven tigres y zorzales, una zona de claroscuros que se mueve entre la nocturnidad potente de los grandes poetas del siglo XX y una lógica luminosa, cerebral hasta el dolor.

En un texto sobre el poema Artigas y el astro (1950), de Emilio Oribe, la poeta recorre el camino de la des-arialización y logra impregnar de imprecisión al poeta filosófico:

Luego de la muerte verde y húmeda de Artigas, una muerte fértil, frondosa, una muerte indisimulablemente selvática, vuelve el astro. Su sangre y sus ojos (dos partes rabiosas del cuerpo, las más rabiosas quizás) alimentan de ahora en más la selva y los ríos. Artigas se vuelve nuestro pan, el cuerpo del cuerpo del mundo. El astro le reconoce que esa muerte fue lo que le hacía falta, le dice que haberse entregado a la Instrumentalización lo dejó, efectivamente, maduro para el silencio de los bronces.

En la a veces ensimismada poesía de Oribe, Silva Rodé construye un precursor, pero su lectura, como sucede a menudo con las lecturas fuertes, encuentra lo inesperado y lo hace pelearse consigo mismo. En la búsqueda de una dicción propia, de una lengua renovada en su fricción con las otras, Silva Rodé incorpora arcaísmos latinos que vuelven al español a través del inglés («no soy la única vuelta a lo primal»), y tensa las formas verbales de un idioma que aparece fragmentado, extraño a sí mismo como en los versos en los que Courtoisie calca los giros agramaticales de la oralidad.

En esta tensión, Silva Rodé reconfigura, desde el fracaso, un espacio conocido de la literatura oriental, la invasión, pero desprovista de épica. Sus cuadros sanguinarios no son la desafiante algarabía de “La refalosa” de Hilario Ascasubi, sino una constatación silenciosa de las incapacidades nacionales:

los tres mil se despertaron ese día, mataron a sus padres

sin piel y sin garras, y sin leche usaron la fuerza bruta

y roma

de su peso.

La poeta parece entender, en su poesía siempre en construcción, al lenguaje como traducción eterna, eternamente diferida, una zona de verdad en la que las cosas no se muestran jamás, donde todo simula, se disfraza: «no era bípedo / ni no lo era», dice un par de versos, «es difícil convencernos de que no estamos rendidos / porque estamos rendidos», dice otro. Es un libro que se escribe desde el corazón del terreno «suavemente ondulado» que cantaba Roberto Appratto en su libro de 2005, citado al comienzo de la introducción a la edición revisada de Orientales. «Estas muestras, de todos modos», aseguraba Hamed,

no sólo reafirman el desgarrón fundante de la poesía del país; también señalan hacia un nuevo revés: una neolaforguiana aprehensión del territorio como exotismo. Por ejemplo, no importa cuán antagónicas sean en su modulación, tanto la ironía de Appratto como la diatriba de Espinosa resultan manifestaciones de la tenaz pervivencia, dentro de la lírica del país, de la logopeia, ese ballet del intelecto, cimbreante entre ideas y palabras, que Pound asumió invención, o como mínimo reinvención, de Laforgue.

En la poesía de Silva Rodé, el terreno, de la ciudad y del campo, se vuelve extraño, se puebla de torres incomprensibles, de una frágil arquitectura mental:

al norte en los ríos, descubrieron:

hay otro mecanismo del cuerpo,

burdo y severo, pero veraz y aún sagrado; para impedir el movimiento

involuntario de la córnea

se busca sin culpa un hermano

y se lo asfixia en silencio.

La salida por el intelecto, racionalización del amor y la fragilidad de la vida, ofrece a la poeta una máscara temporal desde la que conjugar, en este siglo desencantado, una leyenda personal, mínima, pero significante. Así, estas líneas de interpretación con las que Hamed estructuró su Orientales, siguen ofreciendo estrategias para pensar el país en su relación compleja con la literatura. Ya lo advertía él en 2010:

Quiero creer que, en todos los casos de la muestra de poesía, el vigor de la escritura desborda cualquier glosa o exégesis. Quien prefiera ese disfrute inmediato salteará sin vacilaciones la antesala para zambullirse en los poemas. A fin de cuentas, la discusión que ahí se hace acaso ilumine menos los versos que el «través»; menos la poesía que el enconado país que la alimenta y confronta.

Una versión de este texto fue leída en el Homenaje a Amir Hamed organizado en la Alliance Française de Montevideo el 23 de mayo de 2023.

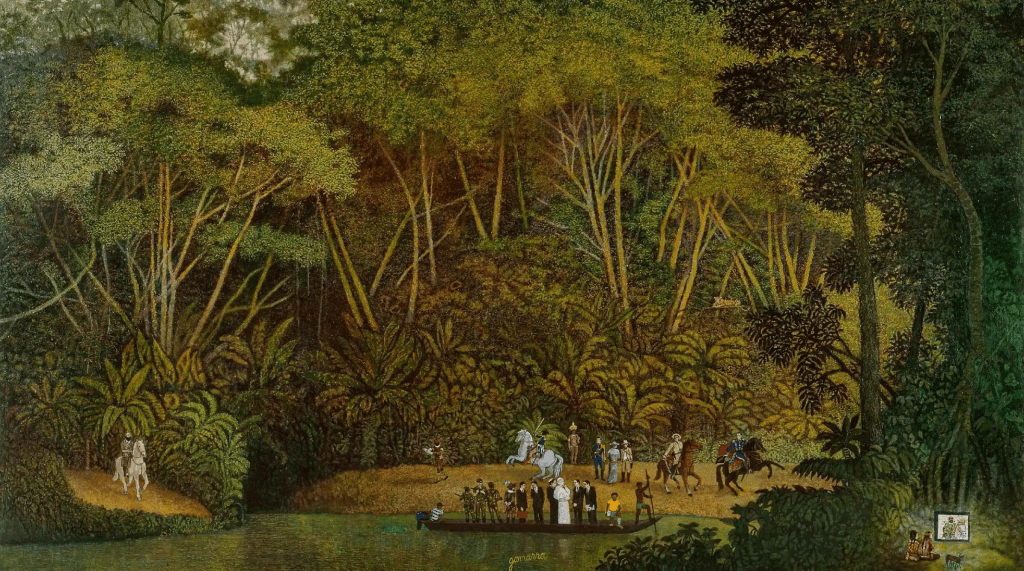

La pintura que acompaña la entrada es Yesterday Today, de José Gamarra.

Replica a 2023 (sumario) – faf Cancelar la respuesta